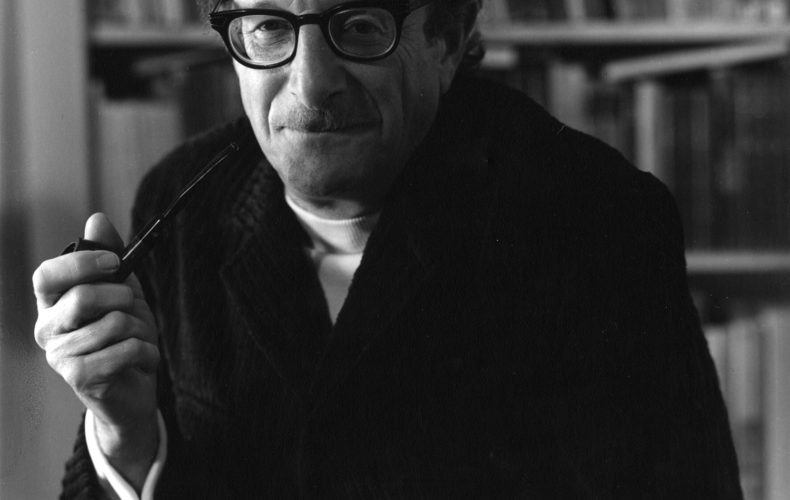

Eric Berne, 1910 – 1970

Ormai più di 40 anni fa, Eric Berne concepiva e proponeva una nuova teoria della personalità e della comunicazione tra esseri umani che metteva al centro dell’attenzione le interazioni tra le persone e il bisogno innato e irrefrenabile di essere riconosciuti dagli altri; le transazioni tra le persone sono il nostro sociale quotidiano e sono determinanti per il nostro benessere psicologico e fisico; esse possono essere osservate, decifrate, interpretate e modificate.

Nasceva l’Analisi Transazionale, l’AT, e nasceva un nuovo modo semplice e profondo allo stesso di tempo, di leggere i comportamenti e di capire i dialoghi interni. Come lo stesse Berne affermava: ” l ‘AT è il sistema per capire i comportamenti umani, per cercare di cambiare i comportamenti umani e per prevedere i comportamenti umani”

Eric Leonard Bernstein, meglio conosciuto come Eric Berne (Montréal, 10 maggio 1910 – 15 luglio 1970), è stato uno psichiatra canadese, noto in America e in Europa come colui che ha dato origine e sviluppo all’Analisi Transazionale, una teoria della personalità e della comunicazione tra le più utilizzate in psicoterapia individuale e di gruppo. Berne aspirava a diventare psicanalista ma nel 1956 la sua candidatura fu bocciata, con il suggerimento di fare altri quattro anni di analisi personale prima di ritentare a chiedere il riconoscimento. Ciò accadeva a causa di una sua posizione non allineata con la psicoanalisi tradizionale che sfidò con alcuni scritti in contestava il concetto di “inconscio”. Berne fu paradossalmente galvanizzato dal respingimento, che rilanciò la sua ambizione di estendere la psicoanalisi. Iniziò quindi a tentare un approccio originale alla psicoterapia. Nel 1957 si presentò al Congresso regionale della Associazione Americana di Psicoterapia di Gruppo (AGPA) di Los Angeles con un articolo con cui l’Analisi Transazionale (AT), cioè il metodo di Berne per la diagnosi e la cura, fa il suo ingresso nella letteratura della psicoterapia. I punti chiave dell’AT sono l’analisi strutturale, basata sugli stati dell’Io, e la teoria dei giochi (Games) e del copione (Script). Berne individua ben presto la terapia di gruppo come ambito principe per le tecniche da lui proposte. Ritenne opportuno dare al linguaggio tecnico dell’AT e all’intera teoria un aspetto familiare e leggibile ed esaltò l’idea che terapeuta e “paziente” collaborino su un piano paritario in base a un pieno e trasparente mutuo consenso. I punti forti dell’AT sono la rapidità nell’ottenere miglioramenti stabili, il minore costo e quindi la maggiore accessibilità al trattamento. Questi nuovi strumenti vengono subito adottati nella lotta contro mali sociali come l’abuso di alcol. Berne muore prematuramente nel 1970 senza completare i suoi progetti sull’AT e dando inizio alle numerose scuole che ancora oggi utilizzano l’AT come strumento per la psicoterapia, per l’educazione, per il counselling e per le organizzazioni.

La teoria originaria dell’analisi transazionale, così come elaborata da Berne, può essere considerata un’evoluzione in senso relazionale della psicoanalisi freudiana. Le basi empiriche e fenomenologiche, insieme ad una impalcatura epistemologica sostenuta dal pragmatismo filosofico, ne fanno non solo una teoria della personalità, ma anche una teoria dello sviluppo e delle comunicazioni relazionali, estendendo soprattutto su questo versante la teoria freudiana, legata ad una visione meccanicistica del funzionamento della psiche, basata su una dinamica “idraulica” dell’apparato mentale, secondo il modello medico dell’Ottocento positivista. L’Analisi Transazionale è anche una psicoterapia sistematica ai fini della crescita e del cambiamento della persona (definizione dell’ITAA – International Transactional Analisys Association). Anche gli influssi dell’approccio centrato sulla persona di Carl Rogers sono evidenti e fanno sì che l’analisi transazionale tenga sempre in primo piano i bisogni della persona. Negli anni cinquanta la teoria della comunicazione subì grandi sviluppi, principalmente grazie agli scienziati della comunicazione che dettero vita alla cibernetica, e le regole della comunicazione enunciate da Berne dipendono anche da questi progressi applicati alla teoria psicologica analitico-transazionale. Berne morì prima di aver potuto elaborare compiutamente molte delle questioni teoriche più importanti, che rimasero dunque aperte a contributi e sviluppi successivi. Priva dell’autorità del suo creatore, la teoria analitico transazionale subì negli anni settanta un vero e proprio “assalto integrativo” da parte di studiosi e terapeuti che arricchirono l’impianto teorico originario con assunti e soprattutto tecniche prese a prestito da altre scuole teoriche, prima fra tutte la psicoterapia gestaltica, allontanandosi dalle radici psicodinamiche e assumendo una direzione decisamente cognitivo-comportamentale. Negli stessi anni l’analisi transazionale veniva scoperta dall’editoria divulgativa americana, tipicamente orientata alla manualistica semplificata e ai testi di auto-aiuto. L’enorme diffusione che la semplificazione e banalizzazione della teoria analitico transazionale ebbe in quegli anni è la principale responsabile di una immagine distorta trasmessa anche ai giorni nostri: una teoria adatta alla formazione di agenti di commercio e venditori più che alle applicazioni terapeutiche, basata su concetti coloriti e reificati (il Bambino che fa delle cose piuttosto che lo Stato dell’Io Bambino, un insieme complesso di pensieri, emozioni e comportamenti), dotata di un armamentario tecnico eterogeneo, in gran parte derivato da altre Scuole. Un approccio approfondito all’analisi transazionale ne mette invece in luce le peculiarità legate ad un training professionale piuttosto che al livello divulgativo tipico dei tabloid e dell’editoria commerciale. Soprattutto i legami con la psicoanalisi freudiana risultano evidenti, non solo per quanto riguarda i punti di contatto tra le topiche freudiane e i tre stati dell’io dall’analisi transazionale, ma principalmente per l’importanza fondamentale dell’analisi del transfert e del controtransfert nella terapia transazionale. Uno dei concetti cardine della teoria di Berne, il copione, è definito dall’autore “un dramma transferale”, a significare quanto le dinamiche transferali siano fondamentali nell’elaborazione e attuazione del proprio piano di vita. L’AT quindi si caratterizza come approccio prevalentemente analitico. Essa, a partire dalla rielaborazione in termini fenomenologici della concezione degli Stati dell’Io, argomento strettamente collegato alla stessa psicoanalisi, estende il suo contenuto teorico alle leggi e alla pratica della comunicazione, alle transazioni, alla teoria dei giochi psicologici e al copione di vita, il piano deciso nell’infanzia che condiziona e governa la vita dell’uomo. La parentela con la psicoanalisi è senza dubbio molto stretta, tanto che Carlo Moiso e Michele Novellino rivendicano l’esistenza di una vera e propria scuola psicodinamica in seno alla comunità analitico transazionale. L’AT fa parte delle correnti della psicologia umanistico-esistenziale (Maslow, Rogers, Perls, Allport). All’interno di questa, essa si discosta dalla concezione medica della “guarigione da una malattia“. La sofferenza psichica: “rappresenta un blocco nella crescita e sviluppo del potenziale psicofisico dell’essere umano”(Novellino 2003). Nell’ambito psicoterapeutico l’AT è utilizzata nel trattamento di disturbi psicologici di ogni tipo, dalle nevrosi a buon funzionamento alle psicosi gravi ed è un metodo di psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo e familiare. L’analisi transazionale sta subendo negli ultimi anni un ulteriore sviluppo, soprattutto ad opera di studiosi anglosassoni, verso una rielaborazione teorica basata sul confronto con le più recenti acquisizioni operate dalle neuroscienze, in particolare le basi neurofisiologiche degli stati dell’io, l’accesso alle memorie implicite e la formazione delle memorie episodiche.